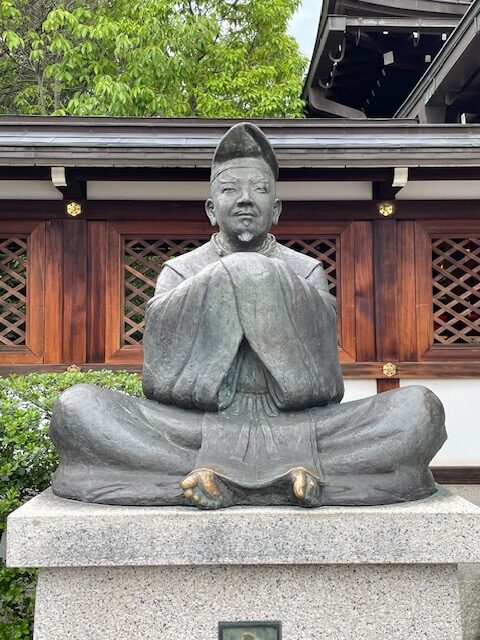

紫式部はどんな人物だった?エピソード、生い立ちについて簡単に解説

紫式部は源氏物語の著者として有名な歴史上の人物です。

ただ、紫式部がどんな人物だったのか?エピソードや生い立ちなどよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、紫式部の人物やエピソード、生い立ちについてわかりやすく解説していきます。

紫式部の人物像について興味がある人は、ぜひ参考にしてください。

紫式部の生い立ち

紫式部は藤原北家良門流の越後守・藤原為時の娘で、正確な誕生年は特定できないが、天延元年(973年)に生まれたとされています。

幼少期に母を亡くしたとされており、同母の兄弟に藤原惟規(のぶのり)がいます。

紫式部とどちらが年長かについては両説が有りはっきりしていません。

他に姉がいたことが分かっています。

幼少の頃、当時の女性には珍しい才能で、漢文を読みこなしたなど、才女としての逸話が多い。

父・為時が、一条天皇の時に、越前国の受領を命じられました。紫式部は娘時代(20代?)の約2年を父の任国である越前で過ごしました。

帰京後、親子ほども年の差がある、又従兄妹、山城守・藤原宣孝と結婚して一女・藤原賢子(大弐三位)を儲けます。

結婚生活は長く続かず、僅か2年程で宣孝と死別することとなります。

その後、一条天皇の中宮・彰子(藤原道長の長女、のち院号宣下して上東門院)に女房兼(現代でいえば家庭教師役)として仕え、少なくとも5,6年ほど奉仕し続けたようです。

紫式部はどんな人物だった?

紫式部は、漢文の読み書きができ、教養に溢れた才女だったようです。

紫式部の人物としての特徴は下記の通り。

- 負けず嫌いで人と比べられるのが嫌い

- 目立つのが嫌いで内向的な性格

- 勉強がよくできる才女

紫式部の性格的な部分を紐解きながら、どんな人物であったのか解説します。

負けず嫌いで人と比べられるのが嫌い

紫式部には弟がいて、その恋人が中将の君で、二人は手紙をやりとりしていました。紫式部はこっそり中将の君の手紙を盗んで読んだのでしょう。その手紙を読んだ紫式部は、憎しみを覚え、腹を立てたといいます。その手紙には、紫式部が仕えていた中宮彰子の文化サロンへの批判が書いてあって、中将の君の斎院の文化サロンの方が勝っているという内容の記載があったからです。

紫式部は、双方のサロンの境遇の違い等を分析し、その論点を組み合わせて、中将の君の手紙に対して反論をしたという逸話が有ります。

負けず嫌いで、フェアではない比べ方をされるのを嫌うという紫式部の一面が垣間見えるエピソードではないでしょうか。

目立つのが嫌いで内向的な性格

紫式部は人付き合いを好まず、自分の思いや悩みを心の奥隅にしまい込むような性格であったようです。宮中の華やかな生活にも馴染まず孤独であったようです。

紫式部は、才知に富み教養に溢れた女性でしたが、平安時代においては女性があまり表立って知識をひけらかすようなことは好ましく思われなかったのでしょう。紫式部はそのことを気にかけ目立つことを避け、周りから疎まれないように配慮して物静かに過ごしていたのではないでしょうか。

勉強がよくできる才女

父が惟規(のぶのり)に、中国の歴史書(漢文)を教えていると、惟規より先に紫式部の方が先に覚えてしまっていたそうです。

父が「この子が男でなかったのが残念だ」と言わしめるくらい、漢文等の飲み込みが早かったようです。父は紫式部にも教育を授けていたようで、紫式部は書物を読み漁り、教養の豊かな才女に育ちました。

紫式部にはどのようなエピソードが有るのでしょうか?紹介していきたいと思います。

紫式部のエピソード・逸話

清少納言とはライバル関係だった

紫式部が清少納言を一方的にライバル視していたのかも知れません。バチバチに張り合ったライバルというわけではなかったようです。

紫式部と清少納言は作家として有名ですが、本業は女官です。高貴な女性のお世話やお手伝いをするのが本当の仕事でした。

清少納言と紫式部がお仕えしていた高貴な人物と任期は、以下のとおりです。

| 清少納言 | 西暦993年頃~1001年頃、定子に仕える。 |

| 紫式部 | 西暦1005年頃~1012年以降、彰子に仕える。 |

清少納言が、宮廷を去ってから紫式部が宮廷に入ったことになります。

なので、二人が直接張り合うことはありませんでした。

ライバルだったのでは?と言われる所以は、紫式部が書した、『紫式部日記』の中で、清少納言を辛辣に批判しているからでしょう。

清少納言が仕えた定子と紫式部が仕えた彰子は、ともに一条天皇の后です。定子が亡くなって、清少納言は宮廷を去り、その後に紫式部が宮仕えを始め彰子に仕えています。

清少納言はとても優秀な女官であったようで、“定子と清少納言たち”の文化サロンを非常に上手く取り仕切っていたようです。知的で楽しい時間が過ごせる空間だと、男性貴族たちからもたいへん評判でした。

しかし、清少納言が去ったその後の“彰子&紫式部たち”の文化サロンは、清少納言のものに比べ、あまり評判が良くなかったようです。

後任のような立場であった“彰子&紫式部たち”の文化サロンは、“定子と清少納言たち”の文化サロンと常に比較される立場にありました。

紫式部が“定子&清少納言たち”の文化サロン、延いては清少納言個人に大きな対抗心を感じていたとしても仕方ありません。

そういう訳で、清少納言と紫式部はライバルであったというよりは、紫式部が一方的に清少納言に対して対抗心を抱いていた様です。

幼少期から頭が良い才女だった

紫式部の父、藤原為時は下級貴族でしたが、花山天皇に漢学を教えるほど優れた学者で歌人でもありました。

父親の血を引いたのか、紫式部は幼い頃から漢文を読める才女だったようです。平安時代の女性は学問に触れる機会があまりありませんでした。

しかし、父、為時は紫式部のその才覚を認めていたようで、紫式部に教育を授けていたようです。

紫式部は「日本書紀」や仏教の経典など様々な書物を読み漁り、教養豊かになっていきました。

さらには和歌や琴などの教養も身に付け、それらにも類い稀なる才能を発揮したそうです。

藤原道長のことが好きだった?

紫式部と藤原道長は愛人関係にあったのか?愛人関係にあった可能性は低いと思われます。

紫式部が藤原道長の愛人だったのではないか、と言われるのは、貴族の系譜を記録した『尊卑分脈』(そんぴぶんみゃく)という文献があり、それに根拠となる記載があるようです。

尊卑分脈では、紫式部について「源氏物語作者」「道長妾」と記されています。「妾」(めかけ)とはご存じの通り愛人のことです。

尊卑分脈によれば、紫式部は道長の愛人であったと記載されています。

しかし、尊卑分脈は、記述の信憑性が低いとの指摘があります。この記述のみをもって紫式部と藤原道長が恋愛関係にあったとは言えません。

紫式部が書した『紫式部日記』には、紫式部が道長のアプローチを断っていたような以下の様な記述が見受けられます。

「あなたはさぞ恋愛経験が豊富で、よく口説かれもするでしょう」という内容の和歌を道長が紫式部に贈ったが、これに対し紫式部は「私は誰にも惹かれておりません。心外です」と素気なく返した。

「夜に寝ていると、道長が部屋を訪ねてきて一晩中戸を叩かれた」「戸を開けていたら後悔していたでしょう」等と『紫式部日記』には記載されています。

尊卑分脈以外には、紫式部と道長に特別な関係があったとする記録はありません。『紫式部日記』の記述もふまえると、紫式部と道長の愛人説は現実味を帯びてきません。

紫式部に関するQ&A

紫式部に関して簡単にQ&A形式で見ていきましょう。

紫式部は何をした人?

紫式部といえば『源氏物語』の作者として有名ですが、著書には他にもあり有名な著書が有ります。

- 『源氏物語』

- 『紫式部日記』

- 『紫式部集』

紫式部は漢文を読みとく才女であってその才識を藤原道長に買われ、藤原道長の娘の彰子の女房役として仕えた女官です。

紫式部と清少納言のエピソードは?

紫式部と清少納言はライバルであったという話もありますが、宮中で同時期に仕えることはありませんでした。

清少納言が宮中から去ったあと紫式部が後任のような形で仕えました。

清少納言は優秀で女官を良くまとめ品格がありながらも楽しめる文化サロンを作っていたようです。男性貴族からも評判だったそうです。

紫式部はその清少納言の後任として入ってきたため、比較されていろいろと悔しい思いをしたようです。

『紫式部日記』に記されている、清少納言への批判は、紫式部の嫉妬であり清少納言への一方的なライバル視から来ているものであろうと思います。

紫式部のエピソード・逸話のまとめ

紫式部は幼少より才能を発揮しました。父、藤原為時からもその才能を認められ、女性でありながら高等教育を授けられました。

その才覚を認められ藤原道長の娘、彰子の女房として宮廷仕えをします。

宮仕えにおいて清少納言の才覚に触れた紫式部は、清少納言の才能と性格を批判しつつもリスペクトして、さらに自分自身を向上させていったのではないかと思います。

実際の人格的には、控えめでおとなしい性格であったと言い伝えられています。

しかしながら著された書を読むと大胆で優雅で淫靡な表現がされています。

才能をひけらかさず内気な紫式部は、著書の中では反発して自由奔放に内の思いを紙面に表現したのではないでしょうか。そんな気がいたします。